劈波斩浪见贵州 龙舟战鼓声又起

端午渐近,暑气渐浓,五月的风裹挟着艾草清香掠过贵州的千山万壑。锦江蜿蜒穿过铜仁古城,乌江奔腾在黔北峡谷,㵲阳河环绕着镇远古镇,清水江流淌于苗乡侗寨……

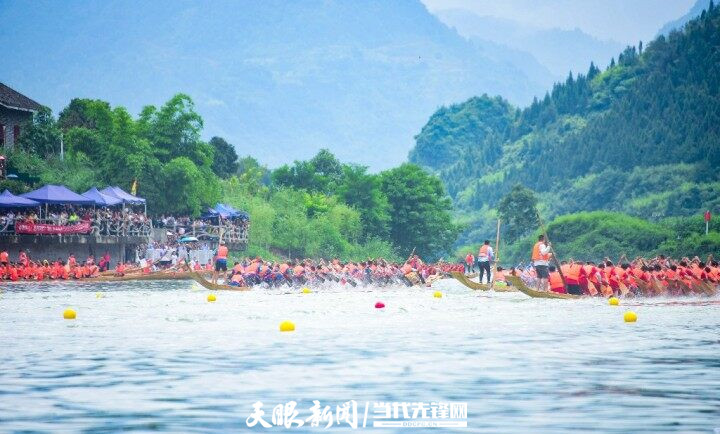

贵州山河间,条条水域化作天然赛场。当第一声鼓槌重重落下,龙舟竞渡的鼓点如春雷炸响,激荡的水花与铿锵的节奏交织,瞬间点燃了这片土地的热情,唤醒了传承千年的文化记忆。

在贵州东北部,铜仁宛如一颗镶嵌在武陵山脉间的明珠,独特的地理位置赋予了它秀美的自然风光与深厚的人文底蕴。各县有江河,江河穿城过,为铜仁带来了灵动的气息,也孕育出了丰富多彩的龙舟文化。每当端午的脚步临近,江面上便开始热闹起来,一条条龙舟如同沉睡的巨龙被唤醒,蓄势待发。

初夏时节,锦江河便响起了震天的鼓声。端午节还早,碧江区龙舟就先“卷”起来了。铜仁的龙舟赛事分布广泛,碧江、思南、沿河、松桃等地各具特色,其中碧江区作为铜仁龙舟文化的典型代表,其龙舟文化在数百年的历史长河中不断演化,形成了独特风格。

每年四五月,春意盎然,碧江区周边沿河的村寨便自发开启了龙舟筹备工作。村民们齐心协力,将搁置一年的龙船重新刷上桐油,安上崭新的龙头。随后,村民们会选择一个吉日,举行下水仪式,虔诚地祈求比赛平安顺利,一方风调雨顺、五谷丰登。

铜仁的龙舟竞渡不仅是一场速度与力量的较量,更融入了丰富的民族文化和民俗风情。在比赛前后,点龙睛、龙船下水、抢鸭子、垂钓等传统活动有序开展。点龙睛仪式庄重而神圣,寓意着赋予龙舟生命与灵性;抢鸭子活动则充满趣味,选手们跳入水中争抢鸭子,引得观众阵阵欢笑。这些活动丰富了龙舟竞渡的文化内涵,也进一步促进了各民族之间的文化交流与融合。

2009年,碧江区荣获国家体育总局社会体育指导中心授予的“中国传统龙舟之乡”称号;2011年,碧江赛龙舟被列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;截至2023 年,碧江区已连续举办13次全国性龙舟大赛。这些荣誉与成就,见证了碧江龙舟文化的辉煌,也让其成为铜仁乃至贵州的文化名片。在这里,端午节划龙舟早已超越了体育赛事的范畴,成为了一场全民参与的民俗文化盛会。

每到端午,铜仁城区万人空巷,锦江两岸人头攒动。各族男女老少齐聚江边,翘首以待龙舟比赛的开幕。锦江上锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,一艘艘木制龙舟如离弦之箭,划破江面。船上的划手们随着鼓点的节奏,整齐划一地挥桨。锦江河上龙舟穿梭,锦江两岸欢声雷动,构成了一幅生动壮观、充满民族风情的民俗画卷。

如今,铜仁赛龙舟不仅是一场体育和文化的盛会,更是当地各民族之间相互交往交流交融的集中体现及展示铜仁民族团结、文化繁荣的重要窗口。

当武陵山余脉在贵州黔东南蜿蜒伸展,与向东奔流的㵲阳河相遇,山水交融之间,孕育出了一座历史悠久、文化底蕴深厚的古城 —— 镇远。在多山地的贵州,镇远凭借着水陆交通的便利,素有“滇楚锁钥,黔东门户”之称。

千载沧桑,镇远古城城址未变,那青石板路、飞檐翘角的古建筑,诉说着悠悠古韵;㵲阳河水依旧潺潺流淌,映出古城的繁华新景。清乾隆《镇远府志》载:“镇远府,端午日作龙头戏。结彩两岸,观者如堵,以祈岁稔。”可见,镇远的龙舟文化由来已久。

20世纪90年代中期,中国镇远龙舟节正式命名,此后每年端午节,镇远都会举办赛龙舟活动。2011年,这一文化活动入选第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

5月刚至,在镇远县㵲阳河上,伴着阵阵鼓声,一艘艘龙舟势如破竹在河面上快速穿梭,激起层层浪花。

鼓手高坐在龙舟前端,双手紧握鼓槌,有力地敲击着鼓面。激昂的鼓点如同战鼓,瞬间点燃了整个龙舟的激情。划手们随着鼓点的节奏,整齐划一地挥动着船桨,动作娴熟而有力。他们的身体伴随着每一次划桨而起伏,船桨在水中划出一道道优美的弧线,推动龙舟在㵲阳河上破浪前行。这是龙舟队员正在为即将到来的龙舟赛事进行训练。

“接下来一段时间我们会针对体力,耐力,配合度这些展开训练,提高大家的默契度,争取在这次的龙舟比赛拿到好成绩。”鱼米都坪龙舟队队长蒋金辰介绍。龙舟队中,有经验丰富的老队员,也有初出茅庐的新面孔。新老交替,在他们的身上,可以看到独属于镇远龙舟精神生生不息的生命力。

龙舟赛在镇远不仅是一项传统的体育竞技活动,更是当地百姓生活中的重要文化盛事,承载着人们对美好新生活的愿望和对传统文化的坚守。每年的龙舟赛事都吸引了来自四面八方的游客和观众,他们齐聚在㵲阳河两岸,为龙舟队员们呐喊助威,共同感受镇远独特的文化魅力。

在贵州,龙舟不仅仅是一项体育竞技项目,更是一种文化传承和民族精神的体现。许多贵州的少数民族群众,都有着划龙舟的传统习俗。这些习俗往往与当地的节日、庆典等活动紧密结合,形成了独具特色的龙舟文化。

农历五月,在贵州省黔东南苗族侗族自治州的清水江流域,当地的苗族群众都会举办苗族独木龙舟节。龙舟节以水上龙舟竞渡为载体,融合了苗族服饰文化、歌舞文化、饮食文化等,数百年经久不衰,沿袭至今。

苗族独木龙舟造型独特,由三根杉木挖槽并排捆绑而成,龙头雕刻精美,色彩斑斓,尽显威严气势。龙舟队伍分工明确,从德高望重的鼓头到年轻力壮的桡手,每个角色都承载着特殊使命。这种严谨的组织形式,体现着苗族人民的智慧与团结。

独木龙舟的制作过程充满仪式感。依传统,需在龙年十月“末”日,全寨集资购置杉木,祭祀“树神”后开工。从采木、凿舟到下水,每个环节都遵循严格仪规,凝聚着全寨人的心血。造好的龙舟还要修建专用“龙舟棚”,举行庆贺仪式,足见苗族对龙舟文化的重视。

农历五月二十五“大端午”,是独木龙舟节最热闹的时刻。各地龙舟齐聚台江施洞镇,展开激烈角逐。竞渡时,龙主击鼓发令,桡手齐声划桨,船桨翻飞间水花四溅;岸上则是踩芦笙、跳木鼓舞、对歌等活动轮番上演,苗家妇女身着华丽盛装,银饰叮当作响,构成一道绚丽风景线。

与其他地区不同,苗家视龙为吉祥象征,竞渡结束后还有“吃龙肉”习俗。这一独特传统,既体现苗族对龙的敬畏,又展现其乐观豁达的民族性格。独木龙舟节完整保留了苗族原生态文化,从仪式到服饰,从饮食到歌舞,都是苗族文化的活态传承,被誉为“活着的民族文化博物馆”。

光阴荏苒,苗寨的独木龙舟鼓手、桡手换了一批又一批,但不变的,是龙舟上成员的传统装扮,以及对传统礼仪的传承。

从古老传说到现代竞技,从民族习俗到文化品牌,贵州赛龙舟文化始终与时代同频共振。在这片充满生机的土地上,龙舟不仅是劈波斩浪的竞技工具,更是传承文明的精神载体。

近年来,贵州各地依托龙舟赛事,积极推动文体旅融合发展。通过举办龙舟赛,各地“聚人气、促消费、提经济”,进一步提升了旅游品牌形象。未来,贵州还将继续挖掘龙舟文化内涵,创新赛事形式,丰富文旅产品供给,让龙舟赛事成为展示贵州形象的重要窗口。